井戸を自分で掘ることができるって聞いたけど、一体どんな道具を使って井戸掘をするんだろう・・・

初めて自分だけで井戸掘りをする場合、どのような道具を使って井戸を掘っていけばいいかよく分かりませんよね?

私の場合は、井戸を掘るにあたって特殊な井戸掘り道具を購入したり、レンタルしたりはせずに、ホームセンターに売っているような道具と、塩ビパイプで作った弁利用式の井戸掘り器などを使って、約6mの浅井戸を掘ることができました。

この記事では、私がDIYで井戸掘り(打ち抜き井戸)した時に使った道具と自作井戸掘り器の作り方などについて、詳しくまとめています。

なお、具体的な井戸掘りの方法が知りたい場合や、井戸ポンプ設置に必要な道具が知りたい場合はこちらの記事が参考になると思います。

>>【完全保存版】素人1人でも出来るDIY打ち抜き井戸掘りマニュアル

弁利用式井戸掘り機(基本道具)

弁利用式井戸掘り機は、DIYで打ち抜き井戸を掘るといったらこの道具というぐらいメジャーな道具です。

具体的な使い方は、以下の動画を見るとよく分かると思います。

こんな感じで水で満たされた鞘管の中にその井戸掘り器を突っ込み、井戸の底を突くと弁が開き水と一緒に砂や小石が筒の中に入っていきます。

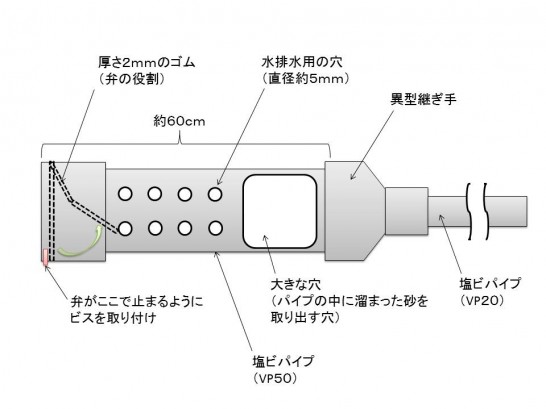

その後、筒内部にある砂や水などの重みで弁は閉じ、筒の周りに空けられた小さな穴から水だけが流れ出すため、砂や小石だけが筒の中に残るという仕組みになっています。

採掘スピードはゆっくりですが、大きな石などがなければこの井戸掘り器だけで、約6~8メートルぐらいの深さまで井戸を掘っていくことが出来ます。

弁利用型井戸掘り機の作り方(費用;3000円程度)

この弁利用型井戸掘り機は、水道用の塩ビパイプやゴム板などを組み合わせることによって簡単に作ることができます。

基本的な構造は上の図のような構造になっています。

私が作った井戸掘り機の場合、よくネットで見かけるような先端の金属刃は付けずに、先端の弁と井戸の底までの距離が最小(約1~2cm)となるように設計しました。

こうすることによって、効率よく井戸の底の砂を井戸掘り機の筒の中に導入することができるようになり、一度の投入で大量の砂や小石を巻き上げることができるようになりました。

ちなみに何本か飛び出しているビスは、砂の重みで弁が下側に飛び出してしまわないようにするストッパーの役割を果たしています。

なお、弁の開口面積も大きければいいというものではなく、私の場合、ゴム製の弁の約半分だけが開く条件が一番良く砂を巻き上げられました。

また、井戸掘り器が3M以上になってくると取り回しがしにくくなるため、井戸掘り器の先端に溜まった土を取り出しにくくなります。

そこで、下の図のように先端が折曲がるような構造にする事で、筒を簡単に傾けられるようにしてあります。

弁利用型井戸掘り器のメリット・デメリット

弁利用型井戸掘機のメリットはなんといっても安く井戸掘り道具を手に入れられるという点です。

自作しなければならないのは少し面倒ですが、たった3000円で井戸掘り道具を手に入れられるというのは一番のメリットだと思います。

この井戸掘り器のデメリットは井戸が掘れるスピードが遅いという点です。

特に井戸の底の地層が硬い粘土層のような場合、この弁利用型の井戸掘り器ではなかなか歯が立たず、一日に数cmしか掘れないということもあります。

井戸掘り器の先端に金属刃を付けている人が多いのは、この粘土層の粘土を金属刃で砕きながら効率良く井戸を掘るためなのだと思います。

最近では、ヤフオクやアマゾン等で金属製の筒で作られた弁利用型井戸掘り器販売されているようですので、そういったものを利用するというのも一つの手だと思います。

井戸掘り器以外に良く使った道具

DIYで井戸掘りをするのであれば、上の写真に映っているぐらいの道具が必要になってくると思います。

また、井戸を掘る時に大量の水も必要なので、水道が近くにあるととても便利です。

次のページでは、市販品として購入またはレンタルできる井戸掘り器についてお話していきます。

購入又はレンタルできる井戸掘り器

今回のDIY井戸掘りで使ってはいませんが、井戸掘りの前段階の調査でいくつか気になった井戸掘り道具がありましたので、ここにまとめておきます。

井戸掘削ツール

先端にあるビットを人力で回転させることによって、井戸の底の土をかき出しながら井戸を掘り進めるための道具で、下の動画のように地盤が良い条件であれば、一日7メートルも掘り進めることも可能のようです。

一人でDIYするときにはパワーがたりないので使えないと思いますが、何人かで集まって井戸掘りをする機会があれば、一度これを使ってみたいですね。

セット一式の価格は24万円ですが、一週間のレンタル(6万円)もあるとのこと。

詳細は、こちらのサイトをご覧ください。

なお、最近ではヤフオクやアマゾンなどでこれに似た井戸掘り器なども割安な価格で手に入るようになってきましたので、そういったものを利用してみるのもいいのではないかと思います。

堀り鉄管

鉄製の筒(単管パイプや50Aのガス管など)の先に刃と弁を設けた構造で、それを井戸の下に落とすことで井戸の底の土を鉄管の中に収めるという方法で井戸を掘り進める道具。

出典 素人の打ち抜き井戸掘り

鉄製で塩ビパイプのように破損しないため、数十メートルの深さまで掘り進めることも可能。

深井戸を掘る時にはこの井戸掘り道具を手に入れたほうがいいかもしれませんね。

SP7500型井戸掘り器

出典 SP-7500型 SP-7500PRO 井戸掘り機

比較的安価(約85万円)なエンジンつきの井戸掘り器。

エンジンがついているので、数十メートルの深井戸も掘ることができます。

井戸掘りが仕事なのではありませんが、どれぐらい楽に井戸がほれるのか、一度この井戸掘り器を使ってみたいですね。

最後に一言

今回は【DIY井戸掘り】自作井戸掘り器の作り方や使い方まとめについてお話しました。

日曜大工が好きな人であれば、井戸掘り器以外のほとんどの道具は既に持っているのではないでしょうか?

先ほども紹介しましたが、井戸掘り器は塩ビパイプを使えば数千円で自作する事ができます。

もし、井戸掘りをやってみようと思っているのであれば、ぜひ一度井戸掘り器を自作して、庭で穴が掘れるかどうか試してみるといいのではないかと思います。

なお、具体的な井戸の掘り方や井戸ポンプ設置に必要な道具については、こちらの記事が参考になると思います。

>>【完全保存版】素人1人でも出来るDIY打ち抜き井戸掘りマニュアル

それでは!